福祉・くらし第一、住みよい垂水区へ

ブログ

塩屋港は第1種漁港で、地元の沿岸漁業の根拠地です。

海苔の養殖・加工業が盛んに営まれ、市内で最も高いシェアを占めています。

現在、12の加工場がありますが、かつては15あったとか。

私は2度塩屋港と加工場を訪れましたが、実態は厳しいなと感じました。

専用船の機能向上、製造機のオートメ化によるローンの返済をかかえています。

最近では海苔船の燃油の高騰、高い水道料金に加え、垂水下水処理場からの高度処理水の排出が、近海の“貧栄養化”をもたらして海苔が黄色く色落ちし、1枚当たりの単価が10円台を割る(現在、8~9円)とも聞いています。

そこで、私は2月28日の予算特別委員会(産業振興局審査)でこれらの問題を取り上げました。

これまでの施策は漁港施設整備や防波堤の整備といったハード面中心にとどまっていたのではないか。

海苔の色落ち防止対策の研究、水道料金(明石市と比べても高く、口径40mmの基本料金は明石市・8547円に対し、神戸市・9450円)の減免制度をつくること、国への支援を要請することなど求めました。

答弁は、「(漁業支援)漁業環境改善の取り組みも進めている。栽培漁業センターでヒラメの稚魚も放流し、漁獲高は顕著に上がっている。他の産業も水は使う。海苔業だけで支援と言うのは困難」─。

かみ合った議論とは言いがたい答弁でした。

しかし、これからも引き続き要求していきたい。

今日から始まった定例市会。

初日の本会議で予算案が報告されました。

こどもの医療費について、微々たるものですが改善されています。

外来一部負担金の助成対象が、現行の「小学校6年生まで」から「中学校3年生まで」に広がります。

中学生は現在、外来3割負担ですが、2割負担に軽減されます。

2013年度の乳幼児医療費(民生費)は、29億7800万円で前年度に比べ、4億2400万円増えています。

施行日は7月1日となっています。

全国的には入院・外来ともに中学校3年生まで無料の自治体が次々と生まれていることと比べてみると、神戸市はまだまだ遅れていますが、予算案の”一歩前進”は医療費助成の拡充をもとめる運動を続けてきた成果だと思います。

引き続き、更なる改善を求めて要求していかなければなりません。

神戸市でも、遅ればせながら中学校給食が実施される運びとなったことは、長年の要求が実った反映であり、悦ばしいことです。

しかしそれは、こども、家庭、学校にとって最善の給食の方式こそ、教育上求められていると思います。

神戸市内の大部分の小学校でおこなわれている自校調理方式が最適です。

教育委員会は昨年、各学校長宛てに「中学校昼食の検討に係る調査票」を送付。

「敷地内(運動場等、学校生活に必要な敷地を除く)に給食室の設置が可能なスペースはありますか。」の設問に、「ある」と答えたのは、市内82校中10校しかなかったとしています。

ほんとうにそうなのか?

私は「神戸の中学校給食を実現する垂水区の会」のみなさんと1月30日~2月8日にかけて、区内の7つの中学校を訪ね、実態調査をおこないました。

「デリバリー方式では、食品数が少なく、味が濃いでしょ?」

「個人的には、温かい給食が実現できたらなあって、思いますよ」

「自校方式と親子方式を始めから除外するのはいかなものか…」

「私は弁当派だが、選択制による給食導入には反対です。するかしないか、はっきりしてほしい」

校長先生、教頭先生と懇談し、意見交流をできたことはたいへん良かったと思います。

小一時間懇談をした後で、校舎、校庭を案内してもらいました。

もともと、給食実施を前提としていないため、調理室の設置スペースに適したところが見当たらない学校もあったことは事実です。

しかし、まったく使用していない校舎・テニスコート裏側など、決して無理なく設置できそうなスペースがあることも、いくつかの学校で見つけることができました!

調査票の10校以外にも可能な学校はあるということです。

また、「教員は多忙、とにかく、人手不足。教育にもっとお金をかけてほしい!」。

これが、訪問した全校からの共通した意見でした。

たしかに、いまの中学校の状況では、学校側にためらいが生じるのも当然だと思います。

前の政権が公約した35人学級でさえ、見送った安倍内閣の態度は、長年にわたって教育にたずさわって来た人たちへの背信行為です。

予算市会が始まります。

学校現場の一端に触れ、責任の大きさを改めて感じました。

神戸市の福祉パス制度は、生活保護世帯にも適用されています。

もし、とりあげられてしまったら…。

「福祉乗車制度のあり方検討会」を受けて神戸市は、「生活保護制度には移送費等、他に利用できる移動支援施策」もあるので、廃止しようとしています。

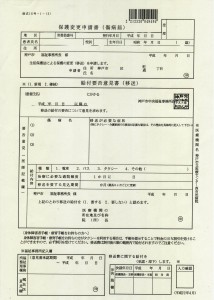

写真は、通院移送費の申請用紙です。

提出して受理されなければお金は出ません。

通院移送費の利用状況はH23年度で76713件、総額7165万円あまり。

つまり、一件あたり、約934円に過ぎません。

廃止対象の保護世帯は22686枚(平成23年度)。

年間4億8500万円ほどの予算削減です。

これは、神戸空港整備事業会計への一般会計からの繰入金が約6億円強。

神戸空港への税金投入に比べても少ない、ささやかな福祉施策なのに!

病気を患っている人、再就職活動をしている人…わずかなお金の削減によって、生活困窮者の社会参加の機会を奪うもので、到底認められないことです!

11月9日に共産党議員団で東京都日野市の交通政策について調査をしましたので報告します。

同市は、坂道が多く、市の中央部を1級河川が東西に縦断しており、南北のアクセスが弱いとのことで、商業拠点や市役所や市民病院への乗り継ぎなしでの移動対策を年々改善してきました。高齢者・障がい者など、交通弱者の外出意欲の確保するために、市が積極的な役割を果たしてきているようで、注目に値します。

丘陵地には、タクシー会社の協力を得て、10~15人乗りのワゴンタクシーを走らせています。また、60分に1本間隔で民間バス会社と連携してミニバスを走らせています。

補助金は市単独で支出しています。

坂道が多く、最寄りや大きな病院までのアクセスが弱い垂水区とどこかに通った点があるので、とても魅力を感じました。

当局の方と懇談していて、感動させられたことがありました。

「時には乗客数がゼロのときもあります。実際は赤字です。

しかし、やめたら民間バス会社が困りますし、補助金を出すのは市としての責任だと思います」─。

神戸市と違った構えで取り組んでいるんだなと感激しました。

後で、同市の共産党議員団のブログを拝見。「 2010年10月 大坂上地域にミニバス開通(日野駅~豊田駅間を市役所・市立病院経由)。2006年以来足かけ13年にわたる議会質問と京王バス交渉が実る」とありました。

粘り強い住民運動と、それと連携した市会議員団の奮闘があることを見逃せません。

ぜひ、地元でもがんばっていきたいと思います。

今日は、産業港湾委員会で質疑する日で3件の請願と陳情が審査されました。

請願についてコメント。

ストップ神戸空港の会から出された「神戸空港の地震・津波被害想定の根本的見直しを求める請願」について採択を主張して質疑しました。

津波の恐ろしさ・破壊力は計り知れないモノです。

神戸空港は大阪湾断層の上に位置し、しかも護岸は緩傾斜石積式で築造され、浅い海が広がっています。

浅い海域ほど津波の遡上が拡大されやすいことは津波の基本的知識です。

当局の答弁は、国の見解をただひたすら代弁するのみ。

「津波が来ても遡上はしない」「液状化はない」の一点張りでした。

地震・津波被害想定は自治体として、あらゆる可能性を考慮し、厳格であるべきです。