福祉・くらし第一、住みよい垂水区へ

ブログ

7月17日に記者発表をしましたが私はこの度、衆議院兵庫3区の予定候補者として活動することになりました。

市議を3期務めて来た経験を国政に活かしていきたいと思います。

消費税は5%に戻す。

少人数学級をこどもたちに。

ぜひ、実現していきたいと述べました。

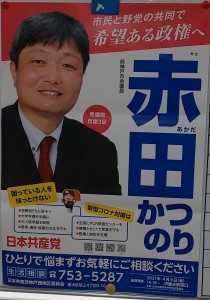

立派なポスターが出来ました(^O^)/

これまでも続けてきた駅頭宣伝にも、気合が入ってきます。

垂水駅前から。

朝霧駅前から。

7月の豪雨災害で被災地への救援募金を訴えました。

1時間で11000円以上集まりました!Σ(・ω・ノ)ノ!

お盆は宣伝カーで垂水区内を。

茹だるような暑さ…

終戦75年。

平和憲法を守り、生かしてこそ国民の生活を良くすることができる。

会場は垂水区内の公営住宅。

あいにくの天候にも拘わらず、相談に来られる方が次々と…。

数人のスタッフが懇切丁寧にどんな相談にも応じています。

私も出来るだけ参加するようにしています。

私も今日、軽微な相談を受け、喜んでもらえました。

訪問しても電話を掛けてもなかなかお話しできない人にも何人か出会いました。

「希死念慮を抱いていらっしゃる方からの悩みがたびたび寄せられるんですよ」と、ベテランの相談員が言われました。

私の知人は毎回気軽に相談活動に参加して、信頼を高めています。

◇ ◇ ◇

最近は駅前でも、

机を立てていても、

宣伝カーに乗って演説中も、

相談や要望が寄せられます。

見えてくるのは、政治です。

「学校が再開したけれど、授業のこと、感染のこと、とても心配です」。

私のところにも児童のご家庭から意見をお聞きしました。

校内の消毒や衛生のこと、授業時や休み時間の身体的距離のことなどあらゆるケースでの心配事が起こりえます。

市教委の方とお話をしても、たいへんだなと感じました。

子どもたちの実態から出発し、教員を思いっきり増やして、手厚い柔軟な教育環境を整備することが強く切実に求められています。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

6月20日付け「赤旗」で、イギリス政府が新型コロナウィルスの影響で学校閉鎖となった影響による教育の遅れを取り戻すために、イングランド地方の学校に対して、総額10億£(約1320億円)の支援を行うと発表しました。

主な内訳は、少人数グループで授業を行うための支援策、困難な状況にある若者たちが良質な教育を受けられるようにする全国的なカリキュラム(2年間)。

野党・労働党のRebecca Long-Bailey下院議員・「影の教育相」が「歓迎される出発点だ(a welcome start)」とコメントしたことを紹介していました。

あくまでも、出発点にすぎません。

実はコメントは、But it needs to be backed with a detailed national education plan to get children’s education and health back on track.(歓迎されるべき出発点ですが、子どもたちの教育と健康を軌道に戻すための詳細な国家教育計画に裏打ちされる必要がある)と続いています。

子どもたちの学習と安全な学校復帰を真剣にサポートし、実現しなければならないとしています。

所得格差が深刻な影響を受けており、「イギリスでパンデミックが発生する前は、400万人以上の子どもたちが貧困の中で生活をしていた。これが2022年までに520万人に増えると予想(Channel 4Newsのツイッターより)」されています。子どもたちが夏休みの間の空腹をしのぐため、無料の学校給食の実現も切実です。

裕福な家庭の子どもなら、オンラインでの教育での対応も可能だけれど、貧困家庭では、そうはいかない、「最も不利な立場にある生徒は、ITの貧困に最も大きな打撃を受けている(The most disadvantaged pupils are hardest hit with it poverty,)」。

RLBは教員組合のNEU(ナショナル・エデュケイション・ユニオン)の「国家教育回復計画」をツイッターで紹介しています。

「私たちは子どものころの貧困と不平等が人生のチャンスを制限し、学校成績を左右する重要な要素であることを知っています。パンデミックはさらに多くの子どもたちを貧しくするので、私たちは世代を失うべきではありません(We know childhood poverty and inequality limits life chances and is a significant factor in school achievement. We must not lose a generation because the pandemic makes even more children poor. )」。

翻って日本の子どもたちを考えると、発達と成長にとても大切な学齢期を「コロナ禍」の犠牲にしてはなりません。

新多聞支部の人たちと一緒に事務所で連日、名簿に基づき電話かけをしてきました。

「何かお困りのことございませんか?」

「国や神戸市への要望はありませんか?」─

「パートでクリーニングのチェーン店に勤めてきました。

コロナ禍の影響です。私だけでなく、店舗の従業員3人が今月付でやむなく退職することになりました。ほぼ解雇に近い状態です。収入が途絶え、今の住居の家賃の支払いが困難になり、市外へ転居します。」(女性)

(子育て中のお父さんからは、)「10万円の給付金だけではとても足りません。コロナ以前から求職活動に苦労してきました。もっと、支援してほしい」

「日雇いのような仕事をしてきたが、とうとう仕事がなくなり、生活保護を受給することになりました」(男性)

「保健所に連絡しても、医院のドクターから連絡をしても、PCR検査をしてくれない。検査体制の充実と安心して検査・治療ができる体制づくりをしてほしい」(女性)と強い要望が出されました。

他県で新たに感染者が生まれたと報じられれば、誰でも「第2波」が心配になります。

PCR検査の実施人数は、国内で311400人余り(6月6日時点)、神戸市内では3150人(5月末時点)。

英オックスフォード大学の研究者らでつくるグループ「Our World in Data(データで見る世界)」が、新型コロナウィルスについて、WHOや各国政府が発表したデータを分析して公開し、3月20日までの集計で、人口100万人あたりで見た各国の検査件数を比較すると、日本は117人にとどまり、ドイツの(2023人)17分の1にしかならないとのことです(4月4日付け「赤旗」)。

「第2波」に備えたPCR検査体制と医療体制の抜本強化は、感染の抑止と、仕事や地域での諸活動などを再開するためにとても切実です。

日本共産党は、4日に新たに提言を発表しています。

(日本共産党のホームページにも全文が掲載されています)

↓ ↓ ↓

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2020/06/post-841.html

日刊「しんぶん赤旗」の国際欄には毎日、米ジョンズ・ホプキンズ大学による新型コロナウィルス感染症についての主な諸外国のデータが掲載されています。

イギリスは5月7日頃に死者数が30000人を超え、アメリカに次いで2番目に多い国になってしまいました。

さらに私が注視しているのは、同国の「回復者数」が他国と比較して極端に少ないことです。

例えば5月17日時点で、ドイツは152600人、スペインは146446人、イタリアは122810人、フランスは60562人、ベルギーは14460人ですが、イギリスは1058人にすぎません。

ひょっとしたら、「回復者」の定義について国によって差があるのかもしれません。

また、集計方法に違いがあるのでしょうか。

素直にとらえたら、退院された方を指すでしょう。

それが極端に少ないということは、一体どういうことなのか?

病院への受け入れが、よほど重篤な患者に限られているのではないでしょうか?

イギリスの医療制度では、国民は救急医療の場合を除き、先ず、あらかじめ登録した一般家庭医の診察を受ける必要があり、紹介によって病院の専門医を受診する仕組みとなっています。

要するに、紹介がないと病院を利用できない(最近の日本の病院もそういう傾向が強まってきていますが)ということ…。

これまで、医療費の抑制を図って来たんだろうと、なんとなく想像がつきます。

コロナウィルス感染者数は、人口約890万人のロンドンが最も多く(イギリスの都市部の人口はロンドンに集中しています。2番目に多いのがバーミンガムで約114万人)。

報道によると、BAME(Black,Asian&Minorithy Ethnic)の人たちの間で重篤患者の割合が高いこと、医療従事者の死亡数が多いこと、医療物資の不足が深刻なことも言われています。

ちょっと単純な比較をしてみました。

例えば、人口1000人あたりの医師数では、

日本が2.4人(2016年)

ドイツは4.3人(2017年)

イギリスが2.9人(2018年)

同じく看護師数は、日本が11.3人(2016年)

ドイツは12.9人(2017年)

イギリスが7.8人(2018年)です。

人口1000人あたりのベッド数(急性期とリハビリを合わせた数値)は、

日本は13.1床

ドイツは8.0床に対し、

イギリスは2.5床と極端に少ないです(いずれも2017年)。

~出所;OECD Health Statistics 2019より。

「しんぶん赤旗」(5月6日付け)は、ドイツが他の欧州諸国よりも命を救っていることを紹介しています。

この記事では、集中治療室(ICU)病床数が、「新型ウィルス拡大前に、約2万8000床もありました。

人口当たりではイタリアやフランスの2~3倍」に当たることを示し、「病床数の多さが、ドイツの新型ウィルス抑制の大きな要因だ」(モントゴメリー・ドイツ医師会会長)のコメントを紹介しています。

厚生労働省の資料を拝見しました。

「人口10万人当たりのICU等病床数」では、

ドイツ 29.2床

イタリア12.5床

フランス11.6床

で、確かにドイツは伊・仏の2~3倍であることがわかります。

イギリスは…

6.6床。

さらに少ない(他、スペインが9.7床と掲載されていました)。

~出所;厚生労働省医政局(令和2年5月6日)「ICU等の病床に関する国際比較について」

イギリスは病院を民間に設計、建設、資金調達、運営を任せるPFI方式がブレア政権下で強められてきました。

公共の仕事を民間に積極的に明け渡して、財政削減を進めてきたのです。

公的な医療を削減して脆弱な医療体制にしてきた結果、陽性患者の命を救い、健康を回復させたくても、それが極めて困難な状況に陥っていることを窺わせます。

今日は、宣伝と対話を。

昼間に「平和憲法を守る垂水区ネットワーク」のみなさんと、垂水駅付近でスタンディング。

検察庁法改定案の週明けの強行採決に反対するためのスタンディングです。

通りがかりの人たちは、参加者のプラカードやプラスターに注目。

平常時に比べて、やや静かな宣伝行動でしたが、目立ってました。

この法案がどうなるのか、国民からの衆目を集めていることを感じました。

先日のハッシュタグを付けたTwitterでの抗議は600万~700万件に上ったようで、私も投稿しました。

「#週明けの強行採決に反対します」─── 改めて投稿します!

その後、事務所で電話かけ。

日頃応援・支援していただいている方々へ近況をお聞きし、現在困っていることや、国、自治体への要望を聞き取りました。

コロナ禍については、

「歌唱教室を開いてきましたが、公共施設が使えないので、収入がゼロになりました」

「マスクの配布にしても、特別定額給付金にしても政府の対応が遅すぎる」

また全盲の方から、「持続化給付金の電子申請なんてとてもできません。説明会場を近くに設置してほしい」「ヘルパーさんに、日ごろお願いしている外出の補助を頼みづらくなりました」。

別の方からは、「今のところ、相談事はありませんが、週明けの検察庁法改正案は、共産党さんに頑張ってもらって、なんとしても阻止してください」

…一人ひとりから声を聴くこと、一人ひとりが声を上げていくこと、どちらも大事です!