福祉・くらし第一、住みよい垂水区へ

ブログ

2日、中央市民病院の研究チームが外来患者1000人のうち、3.3%から抗体が検出された結果を受け、「われわれの想像以上に、多くの市民がすでにウィルスと接触している」こと、推定で「4月上旬までに約4万人の市民が新型コロナウィルスに感染している」可能性を示唆しました。

背筋が凍り付くようなニュースが連日報道される今日この頃です。

今年のゴールデンウィーク、安倍総理大臣が、「憲法改正、必ずや成し遂げていく」と、自らの改憲策動にコロナウィルス問題を利用しようとしています。

感染の拡大を防止するためにみんなが努力をしているさなかに、国民世論に分断を持ち込んで、憲法9条をはじめ、大事な諸原則を壊してしまおうとする酷い、危険極まりない態度です。

これには、あの「ホリエモン」こと、堀江貴文氏さえもが、「これは確実に危険な方向性」と自らのツイッターでつぶやき、インターネット上で話題になっています。検査のこと、補償のこと…国民の深い苦しみをよそ眼にほんとうに反国民的な政権です。

また同時に、これまでの政治や社会のあり方を改めるべきではないか、目先のコスト削減のために大切な医療や福祉の制度を削ってきていいのか、景気とくらしの願いに背を向け続ける政治を許していいのか…広く国民の間で疑問や模索が渦巻いていることを感じます。

何よりも命と健康が大事。決して安倍政権による酷い政治の犠牲になってはいけません。

私は事務所から電話をしています。

「給付金を早く!」

「呼吸器に疾患があります。平時のように安くマスクが手に入るようになってほしい」

「三宮までパートでいまも通勤しています。職場は“3密”どころか“8密”状態でとても不安です」

…切実な声を多数受けてきており、国や神戸市へ要望を届ける活動に取り組んでいます。

いま、日本共産党は医療体制のひっ迫を打開し局面をかえることと、“安心して休める保障”を求めて奮闘しています。

科学と理性の力でいずれはこの国難を乗り越えていくことでしょう。

そして、2022年には、日本共産党は創立100周年を迎えます。

この危険な状況を乗り越え、日本共産党の躍進と社会の明るい前途をともに切り開いていきましょう。

新型コロナウィルス感染の問題で日々、気持ちが凍り付くようなニュースが次々と舞い込んでくる今日この頃。

自分や家族や友人…もし感染したら、また、それ以外の病気やけがに遭ったら…。

病院、ベッド等医療体制の決定的不足は深刻の極みです。

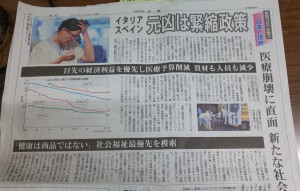

4月25日付けの日刊「しんぶん赤旗」第3面は、ヨーロッパの医療の現状がとても深刻であることを端的に示す記事が大きく掲載しました。

例えば、人口1000人当たりの病床数の推移です。

ドイツ(10.4→8.2)、フランス(11.1→6.5)、イタリア(9.6→3.4)、スペイン(5.4→3.0)の4ヵ国を例に、1980年ごろから2012年まで軒並み下がり続けていることを示しています。

その後は?

気になったので、私も少し調べてみました。

OECDのデータで確かめてみると、

ドイツ

2015年 8.13

2016年 8.06

2017年 8.00

フランス

2015年 6.13

2016年 6.06

2017年 5.98

イタリア

2015年 3.2

2016年 3.17

2017年 3.18

スペイン

2015年 2.98

2016年 2.97

2017年 2.97

「しんぶん赤旗」の数値は「世界銀行資料から作成」となっており、出所が違うので、換算の仕方に多少の違いがあるかもしれませんが…。

しかし、傾向は明らかだと思います。

下がり続けています。

実は、日本の人口1000人当たりのベッド数は、13.05(2017年)と、比較的高いようです(だからといって、ここをとらえて、「日本の医療は諸外国に比べて進んでいる」という論は成り立ちませんが。同じ統計資料で人口1000人当たりの医師数は、欧米の国を下回っています)。

記事は、「病院の資材、集中治療室(ICU)のベッド数と重症患者の数がまったく釣り合わない。…治療するかどうかは、患者の年齢や健康状態で決められる。冷酷な宣告だが、残念ながら真実だ」と「命の選別」(助かる可能性がより高い患者を優先して治療すること)を余儀なくされていると、イタリアの医師が欧州のテレビニュースで語ったことを紹介しています。

そうならば、57576人の「回復者数」(4月24日午後3時現在 米ジョンズ・ホプキンス大学科学光学センターより~「赤旗」25日付け)は、重篤患者を犠牲にしての数値ということになってしまいます。

記事は、EUが支持してきたモデルは「米国のリベラルな医療モデル」であり、利益優先の市場論理を医療に持ち込み、欧州諸国が緊縮政策で医療が切り捨てられてきたことを批判する欧州議会議員の論文を紹介しています。

EUの理念は“一つの欧州”“多様性の中の統一”であっても、実際には資本の域内自由移動や各加盟国へ緊縮財政などの押し付けによって、多数の暮らしを犠牲にしてきました。

いまや、域内の人々を危険なコロナウィルスの渦に巻き込んでいます。

医療崩壊の主要な原因の一つは欧州単一通貨・ユーロの導入と加盟国の参加に伴う厳しい基準です。

緊縮政策を実施し、公共政策が削減され続けてきたためです。

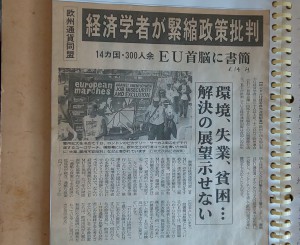

20数年前の日刊「しんぶん赤旗」は、14か国・330人以上の欧州の有力な経済学者が、

「われわれは欧州にとって最大の危険は経済通貨同盟にあると確信している」

「(過酷な緊縮政策によって)制度的に公共部門を解体し、社会政策、財政政策の余地を狭めてきた」

「基準自体が経済学者の多数の支持を得ていないマネタリストの理論から引き出されたもので、何の経済学的根拠もない」とEU首脳に書簡を送ったことを報じていました(1997年6月14日付け「赤旗」)。

日本にはEU諸国のような国際金融政策の縛りはありません。

経済と社会の実態、国民の暮らしに正面から向き合って、政府のイニシアチブで妥当な公共政策に舵を切ることができます。

最近、日本共産党神戸西地区委員会に市民から直接寄せられた意見・要望です。

「マスク、医療現場にもない」

「マスクが市場にも出る情報が欲しい」

「軽い発熱でもPCR検査をできるようにしてほしい」

「高齢の母が糖尿病の基礎疾患あり。いざというとき心配」

「PCR検査がどこでもできるようにしてほしい」

「医療を改悪しようとすると、このような感染症が発生したときに対応できなくなる」

「しっかり検査して手を打ってほしい」…

このご時世にもかかわらず安倍政権は、地域医療構想で全国の公的病院を統廃合しようとしています。

ヨーロッパで起こっていることをどうとらえているのでしょうか?

”GDP年率6.3%減”

消費税の増税でやはり経済が大きく落ち込んだことが明らかになりました。

今日の日刊「しんぶん赤旗」は、イギリスの経済紙「エコノミスト」(電子版)が、昨年10月からの消費税増税について指摘している記事を紹介しています。

どんなことを書いてあるのか興味があって、インターネットで検索してみました。

すると確かにそういう内容の2月17日付けの記事が見つかりました(私が見たのは同誌の電子版ではないと思いますが)。

私が読んだのは、短い記事。そこには、

Japan’s GDP shrinks dramatically after a tax rise and a typhoon

(日本のGDPは増税と台風の後で劇的に落ち込んでいる)

Abe Shinzo has repeated his worst economic blunder by increasing the consumption tax for a second time

(安倍晋三は2度の消費増税によって最悪の経済的大失策を繰り返した)

と、文頭からこういう調子で書かれていました。

さらに、こう書かれていました。

…But two lessons are clear.

(…しかし、2つの教訓が明らかとなった。)

Japan’s bond market is remarkably docile. And its households are painfully sensitive to increases in the consumption tax, a broad value-added tax imposed on many of their purchases.

(日本の債券市場は著しく従順だ。そして各世帯は、たくさんの購入品に課される広大な付加価値税である消費税の増税に痛々しいほどに傷つきやすい。)

( )内は私の訳ですが…(^^ゞ

この記事は、2019年10~12月に実質GDP成長率が大きく落ち込んでいることを政府の統計を掲載して示しています。

まさにその通り!

消費税増税は、誰がどう考えてもやってはならない最悪の愚策であることを海外のメディアが指摘しているのです。

署名運動をしていて、「どうせ、運動したって変わらないでしょ?」などと言われることもあります。

いや、今この運動をしなくてどうするんだ!ということです。

格差をただし、暮らし・家計応援第一の政治にきりかえることを、安倍政治からの転換に向けた野党間の政策的合意として築き上げられてきています。

すべての階層に、日本の経済に影響を及ぼす問題です。

この運動を強めていきましょう(^^)/!

神戸市は、「リノベーション・神戸~垂水活性化プラン」なる垂水駅周辺の再開発計画を発表しました。

駅の近辺に「令和6年ごろまでに人口約1500人分を増やす」としています。

その最大の特徴は垂水駅東側の一区画に地上30階建ての高層タワーマンションを建設すること。

「民間主導の開発」とはいえ、神戸市が2019年度予算で設計費を丸抱えしています。

「再開発に合わせて、商売を止めます」

「他へ移って商売をする」

「工事期間が長い、騒音対策はどうなるのか」

「大型車両の出入りが心配です」

「垂水小学校は今満杯、これ以上子どもが増えると大変」など、周辺住民から私との懇談で多数寄せられました。

これで魅力ある駅前の再生が実現するでしょうか?

活力あり、賑わいのある垂水商店街にしていくことや魅力ある街の再生は、景観を配慮した低層の開発で可能です。

神戸市の計画には、垂水図書館の再整備や「子育て支援拠点の整備」など、区民からの強い要求を一定反映した内容も含まれていますが、だからと言って、高層タワーマンションにする必要ありません。

だいたい、再開発計画の具体的な中身について、一部の地権者や開発業者など以外には、ほとんど知らされていません。

垂水の中心部、玄関口は一部の人たちだけのものではなく、区民みんなのものです。

高層タワーマンション建設が主であるこの計画はいったん中止させ、すべての垂水区民に喜ばれ、魅力ある再開発事業に転換することこそ必要です。

今日は“資本論と私”なんて、たいそうな表題をつけてしまいましたが…。

いま、新版「資本論」は第3冊目が発売されています。

最近の日刊「しんぶん赤旗」で、学者・研究者の方が「資本論」とご自身とのかかわりを紹介した記事がよく掲載されており、読んでいて、私も「買って読まなきゃ」と触発されまして(^^ゞ

私は2分冊目まで読みました。

大事なところに線を引いたり、チェックを入れたり、何かを書き込んだりしながら読んでいます。

どこに線を引いたか。

例えば第2分冊の

・「労働力の使用は労働そのものである」(第3篇第5章第1節より)。

…いっしょに勉強会をしていて、「労働と労働力の違いってなんなん?」と質問が出ることもあるのじゃないでしょうか。

私は趣味的には、イギリスの農業に関心があるので、主に第3部かな(^_-)?

過去にも読みました。

第1部から第3部までの通読を2回しましたが、まあ、とにかく字ずらに目を通す。

不破さんの本を購読して、そのついでに関係する箇所に目を通すことくらいはいまでもしていますが。

まあ、そんなこんなで、例えば、「労働力の価値」だとか、「資本の有機的構成」だとか、「差額地代と絶対地代」だとか…主だった術語を解説書で「理解」する程度。

されど「資本論」(-_-)

そんな読み方でいいのか…。

今回読む上での問題意識!

多くの大学で学ぶような経済理論は高校以上の数学の知識くらいがないとなかなか深まらないでしょう。

しかし、「資本論」はたしかに難解ですが、“人生経験”で読める。

ある方から党の会議の席上で、こんなことを言われたことがありました。

「最近の個々の経済事象は新聞や雑誌などを読めば、だいたい分かる。しかし資本主義社会の仕組みがどうなっているのか、僕は経済学を学ぶことが大切だと思う」。

激動する情勢。

科学的社会主義の基礎理論を学ぶことはとても大切!

EU(ヨーロッパ連合)からの離脱(Brexit)をめぐって国民世論をほぼ2分したイギリス。

12月実施の総選挙は、「EU離脱」を前面に掲げた保守党が大勝しました。

そして、昨日の欧州議会でイギリスのEU離脱協定案が可決しました。

賛成621、反対49、棄権13でした。

これで、本日31日に離脱することになりました。

そもそもイギリスで、「離脱するべき」が支持を集めた背景には何があったのか。

「しんぶん赤旗」が紹介しています。

炭坑や重工業が衰退した地域での緊縮政策への反発などがあるということ。

さらに保守党政権は公共部門の民営化や規制緩和を徹底して行い、福祉や介護、警察、消防、学校教育などの予算を削減してきました。

これが、貧富の格差拡大、ホームレスの増加にも拍車をかけました。

イギリスは離脱しても、このままEUに留まっても、大多数の国民の切実な要求にこたえることこそが切に求められているのです。

EUの出発点は第2次大戦後、西欧諸国が非戦・共栄を目指したことですが、域内の市場を統合して、通貨、関税、エネルギー、農林漁業など共通の経済政策を敷き、人、モノ、資本・サービスの自由移動を進めてきました。

加盟28か国で構成される、このヨーロッパの巨大市場は大企業による経営など労働生産性の高い部門には有利でも、中小企業や小規模農、そして多くの勤労市民にとって決して良いとは言えません。

EUは日本に比べれば、“より良く”ても、決して域内の人民にとって、暮らし良い社会になっているとは言えない。

「しんぶん赤旗」は、欧州統一左翼・北欧緑左翼会派のシルデワン共同議員団長が「英国の離脱はEUへの警鐘だ」と述べ、EUが「緊急政策に固執し、企業の利益を市民の利益より優先する」政策を転換しない限り、「英国に続く国が出る」と警告していることを紹介しています(1月31日付)。

私は、先日のブログでEUには懐疑的な考え方を持っていると書きました。

だからと言って、EUの瓦解を望むわけではありません。

私が学生の頃、ソ連・東欧の政権の崩壊で、いわゆる冷戦時代が終焉し、“社会主義崩壊、資本主義万歳論”なるものが吹き荒れていました。

そんな状況下で、EC(当時)の統合は、巨大なヨーロッパが誕生すると評されたものでした。

その後は1985年のグリーンランドの離脱を除き、EUへ加盟する国々が続々と増え続けてきました。

ヨーロッパの発達した資本主義諸国等が、日本とは異なる社会発展の経路をどのようにたどるのか、今後とも注目していきたいと思います。